Page 253 - 大观—中国书画珍品之夜·近现代

P. 253

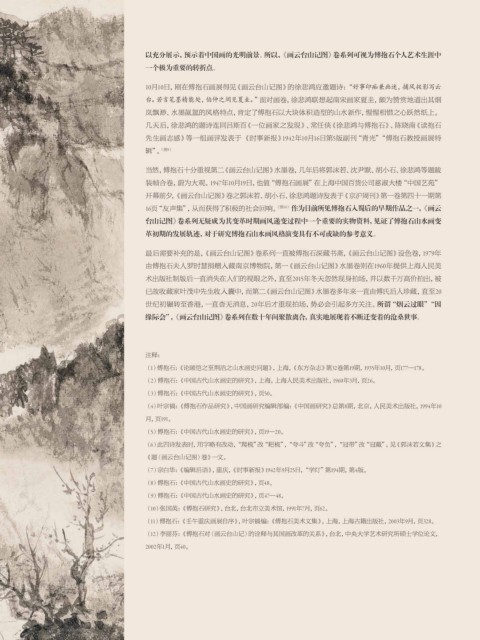

以充分展示,预示着中国画的光明前景。所以,《画云台山记图》卷系列可视为傅抱石个人艺术生涯中

一个极为重要的转折点。

10月10日,刚在傅抱石画展得见《画云台山记图》的徐悲鸿应邀题诗:“好事印痴兼画迷,捕风捉影写云

台。若言笔墨精能处,伯仲之间见夏圭。 ”面对画卷,徐悲鸿联想起南宋画家夏圭,颇为赞赏地道出其烟

岚飘渺、水墨氤氲的风格特点,肯定了傅抱石以大块体积造型的山水新作,惺惺相惜之心跃然纸上。

几天后,徐悲鸿的题诗连同吕斯百《一位画家之发现》、常任侠《徐悲鸿与傅抱石》、陈晓南《读抱石

先生画志感》等一组画评发表于 《时事新报》1942年10月16日第5版副刊“青光”“傅抱石教授画展特

(图9)

辑”。

当然,傅抱石十分重视第二《画云台山记图》水墨卷,几年后将郭沫若、沈尹默、胡小石、徐悲鸿等题跋

装帧合卷,蔚为大观。 1947年10月19日,也值“傅抱石画展”在上海中国百货公司慈淑大楼“中国艺苑”

开幕前夕,《画云台山记图》卷之郭沫若、胡小石、徐悲鸿题诗发表于《京沪周刊》第一卷第四十一期第

16页“友声集”,从而获得了积极的社会回响。 (图10) 作为目前所见傅抱石入蜀后的早期作品之一,《画云

台山记图》卷系列无疑成为其变革时期画风递变过程中一个重要的实物资料,见证了傅抱石山水画变

革初期的发展轨迹,对于研究傅抱石山水画风格演变具有不可或缺的参考意义。

最后需要补充的是,《画云台山记图》卷系列一直被傅抱石深藏书斋,《画云台山记图》设色卷, 1979年

由傅抱石夫人罗时慧捐赠入藏南京博物院,第一《画云台山记图》水墨卷则在1960年提供上海人民美

术出版社制版后一直消失在人们的视眼之外,直至2015年冬天忽然现身拍场,并以数千万高价拍出,被

已故收藏家叶茂中先生收入囊中,而第二《画云台山记图》水墨卷多年来一直由傅氏后人珍藏,直至20

世纪初辗转至香港,一直杳无消息,20年后才重现拍场,势必会引起多方关注。 所谓“烟云过眼”“因

缘际会”,《画云台山记图》卷系列在数十年间聚散离合,真实地展现着不断迁变着的沧桑世事。

注释:

(1)傅抱石:《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》,上海,《东方杂志》第32卷第19期,1935年10月,页177—178。

(2)傅抱石:《中国古代山水画史的研究》,上海,上海人民美术出版社,1960年3月,页26。

(3)傅抱石:《中国古代山水画史的研究》,页50。

(4)叶宗镐:《傅抱石作品研究》,中国画研究编辑部编:《中国画研究》总第8期,北京,人民美术出版社,1994年10

月,页191。

(5)傅抱石:《中国古代山水画史的研究》,页19—20。

(6)此四诗发表时,用字略有改动,“爬梳”改“耙梳”,“夸斗”改“夸负”,“冠带”改“冠戴”。见《郭沫若文集》之

《题〈画云台山记图〉卷》一文。

(7)宗白华:《编辑后语》,重庆,《时事新报》1942年9月25日,“学灯”第194期,第4版。

(8)傅抱石:《中国古代山水画史的研究》,页48。

(9)傅抱石:《中国古代山水画史的研究》,页47—48。

(10)张国英:《傅抱石研究》,台北,台北市立美术馆,1991年7月,页62。

(11)傅抱石:《壬午重庆画展自序》,叶宗镐编:《傅抱石美术文集》,上海,上海古籍出版社,2003年9月,页328。

(12)李丽芬:《傅抱石对〈画云台山记〉的诠释与其国画改革的关系》,台北,中央大学艺术研究所硕士学位论文,

2002年1月,页40。