Page 52 - 明初 宁献王朱权制 “飞瀑连珠”琴

P. 52

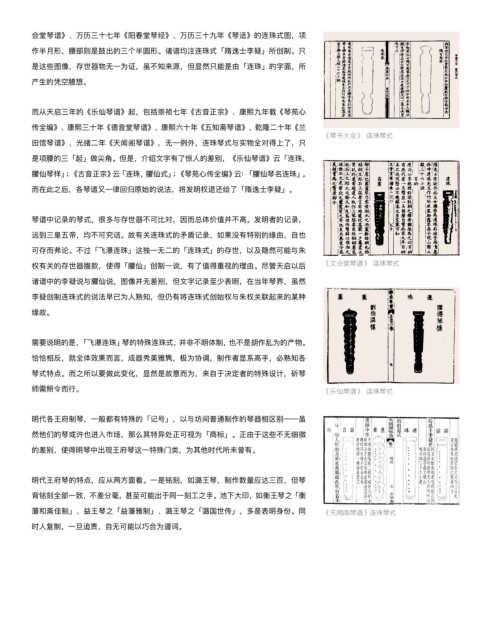

会堂琴谱》、万历三十七年《阳春堂琴经》、万历三十九年《琴适》的连珠式图,项

作半月形,腰部则是鼓出的三个半圆形。诸谱均注连珠式「隋逸士李疑」所创制。只

是这些图像,存世器物无一为证,虽不知来源,但显然只能是由「连珠」的字面,所

产生的凭空臆想。

而从天启三年的《乐仙琴谱》起,包括崇祯七年《古音正宗》、康熙九年载《琴苑心

传全编》、康熙三十年《德音堂琴谱》、康熙六十年《五知斋琴谱》、乾隆二十年《兰

《琴书大全》 连珠琴式

田馆琴谱》、光绪二年《天闻阁琴谱》,无一例外,连珠琴式与实物全对得上了,只

是项腰的三「起」做尖角。但是,介绍文字有了惊人的差别,《乐仙琴谱》云「连珠,

臞仙琴样」;《古音正宗》云「连珠,臞仙式」;《琴苑心传全编》云:「臞仙琴名连珠」。

而在此之后,各琴谱又一律回归原始的说法,将发明权退还给了「隋逸士李疑」。

琴谱中记录的琴式,很多与存世器不可比对,因而总体价值并不高。发明者的记录,

远到三皇五帝,均不可究诘。故有关连珠式的矛盾记录,如果没有特别的缘由,自也

可存而弗论。不过「飞瀑连珠」这独一无二的「连珠式」的存世,以及隐然可能与朱

权有关的存世器腹款,使得「臞仙」创制一说,有了值得重视的理由。尽管天启以后 《文会堂琴谱》 连珠琴式

诸谱中的李疑说与臞仙说,图像并无差别,但文字记录至少表明,在当年琴界,虽然

李疑创制连珠式的说法早已为人熟知,但仍有将连珠式创始权与朱权关联起来的某种

缘故。

需要说明的是,「飞瀑连珠」琴的特殊连珠式,并非不明体制,也不是胡作乱为的产物。

恰恰相反,就全体效果而言,成器秀美雅隽,极为协调,制作者显系高手,必熟知各

琴式特点。而之所以要做此变化,显然是故意而为,来自于决定者的特殊设计,斫琴

师需照令而行。 《乐仙琴谱》 连珠琴式

明代各王府制琴,一般都有特殊的「记号」,以与坊间普通制作的琴器相区别——虽

然他们的琴或许也进入市场,那么其特异处正可视为「商标」。正由于这些不无细微

的差别,使得明琴中出现王府琴这一特殊门类,为其他时代所未曾有。

明代王府琴的特点,应从两方面看。一是铭刻,如潞王琴,制作数量应达三百,但琴

背铭刻全部一致,不差分毫,甚至可能出于同一刻工之手。池下大印,如衡王琴之「衡

藩和斋佳制」、益王琴之「益藩雅制」、潞王琴之「潞国世传」,多是表明身份。同 《天闻阁琴谱》连珠琴式

时人复制,一旦追责,自无可能以巧合为遁词。