Page 87 - 饕餮——中国古代重要书画专场

P. 87

苏太仓)人。赵溶婿,秋帆制府毕沅之胞弟(毕沅是乾 春,拣祭品充饥。至罗源兴福寺,捐身作仆。未半月,

隆年间的状元、大学者,生平亦喜爱金石书画,家中收 与主僧作别。时值炎夏,赤脚赶路,脚底打泡流血。至

藏颇为丰富,曾购得《清明上河图》,画上便有毕泷、 剑浦,荒郊秋雨,无蓑无笠,借宿茅檐,村翁不许。闻

毕沅二人印记)。 建宁人好善,前往求活,无人见怜。上武夷山,遭道士

叱骂。去闽至龙虎山上清官,知堂只给馊饭冷汤。渡江

另在清·齐学裘《见闻随笔》中的先大夫《双溪草堂书

往北,遇兵火。转江东,入两浙,夜栖古庙。到处碰钉

画录》中文字记载。此外,本卷还经过顾敬臣、张鹿

子,遭冷遇。真是“世道常如蜀道难”啊!但白玉蟾直

樵(子珍)的收藏,并有二人收藏印:顾氏敬臣(白

面前行,从未退缩。后来他几乎走遍了南宋天下。广

文)、虞山张鹿樵收藏印(白文)、鹿樵张子珍赏(朱

东、江西、福建、浙江、湖南、四川、广西的名山大

文)为证。

川如庐山、罗浮山、霍童山、武夷山、龙虎山、金华

四、白玉蟾的世作品 山、天台山、长江、洞庭湖、西湖等等,都留下了他的

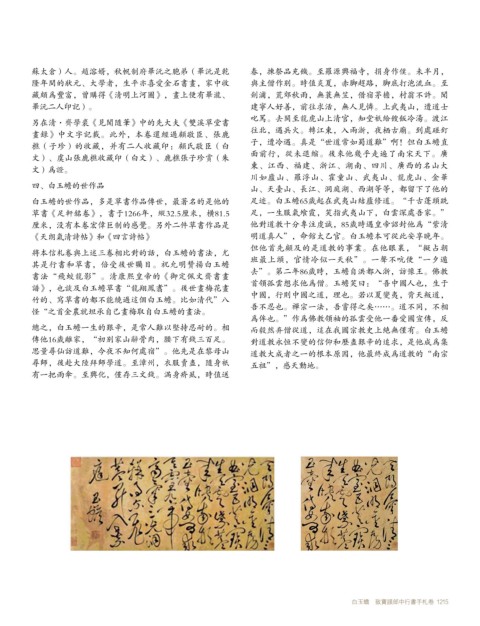

白玉蟾的世作品,多是草书作品传世,最著名的是他的 足迹。白玉蟾65岁起在武夷山结庐修道。“千古蓬头跣

草书《足轩铭卷》,书于1266年,纵32.5厘米,横81.5 足,一生服气飧霞,笑指武夷山下,白云深处吾家。”

厘米,没有本卷宏伟巨制的感觉。另外二件草书作品是 他对道教十分专注虔诚,85岁时遇皇帝诏封他为“紫清

《天朗气清诗帖》和《四言诗帖》 明道真人”,命馆太乙官。白玉蟾本可从此安享晚年。

但他首先顾及的是道教的事业。在他眼里,“拟占朝

将本信札卷与上述三卷相比对的话,白玉蟾的书法,尤

班最上头,官情冷似一天秋”。一声不吭便“一夕遁

其是行书和草书,倍受后世瞩目。祝允明赞扬白玉蟾

去”。第二年86岁时,玉蟾自洪都入浙,访豫王。佛教

书法“飞蛟龙影”。清康熙皇帝的《御定佩文斋书画

首领孤云想求他为僧。玉蟾笑曰:“吾中国人也,生于

谱》,也谈及白玉蟾草书“龙翔凤翥”。后世画梅花画

中国,行则中国之道,理也。若以夏变夷,背天叛道,

竹的、写草书的都不能绕过这个白玉蟾。比如清代”八

吾不忍也。禅宗一法,吾尝得之矣……。道不同,不相

怪“之首金农就坦承自己画梅取自白玉蟾的画法。

为侔也。”作为佛教领袖的孤云受他一番爱国宣传,反

总之,白玉蟾一生的艰辛,是常人难以坚持忍耐的。相 而毅然弃僧从道,这在我国宗教史上绝无仅有。白玉蟾

传他16岁离家,“初别家山辞骨肉,腰下有钱三百足。 对道教永恒不变的信仰和历尽艰辛的追求,是他成为集

思量寻仙访道难,今夜不知何处宿”。他先是在黎母山 道教大成者之一的根本原因,他最终成为道教的“南宗

寻师,后赴大陆拜师学道。至漳州,衣服卖尽,随身只 五祖”,感天动地。

有一把雨伞。至兴化,仅存三文钱。满身疥虱,时值送

白玉蟾 致宝谟郎中行书手札卷 1215