Page 189 - 中国书画夜场

P. 189

近代中國畫壇的一段佳話:張大千與謝稚柳的交往

張大千曾說:中國當代畫家只有兩個半,一個是溥心畬,一個是吳湖

帆,半個是謝稚柳。在大千心中,「柳弟」是最早能與自己在畫藝上頡頏

雁行的那「半個」,後來則更是可以並駕齊驅的天下英雄。這些評價,既

說明他對謝稚柳藝術的高度贊賞,也可見兩人的情誼深厚,對彼此瞭解透

徹。友誼之花,長開不敗。

謝稚柳《1910-1997年》,原名稚,字推柳,以字行;晚號壯暮翁,齋

名魚飲溪堂、杜齋、煙江樓、苦齋等。江蘇常州人。兒時受教於江南學者

錢名山,十九歲時傾心陳老蓮畫風。其後直溯宋元,取法李成、範寬、董

源、巨然、燕文貴、徐熙、黃及元人墨竹,並赴敦煌研究壁畫。著有《水

墨畫》、《鑒余雜稿》等。出版有《謝雅柳畫集》、《謝推柳·陳佩秋畫

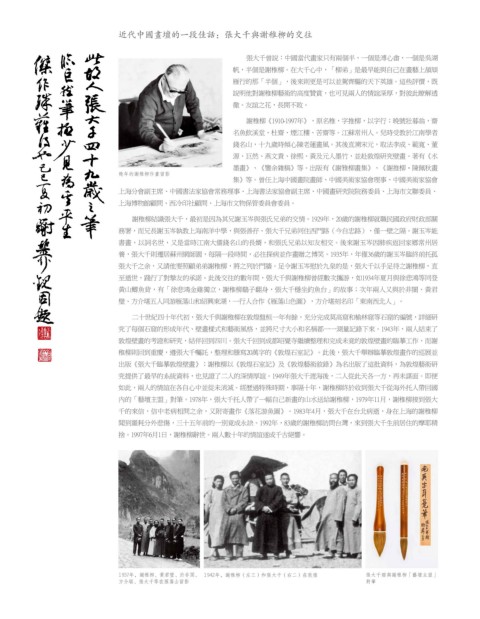

晚年的謝稚柳作畫留影

集》等。曾任上海中國畫院畫師、中國美術家協會理事、中國美術家協會

上海分會副主席、中國書法家協會常務理事、上海書法家協會副主席、中國畫研究院院務委員、上海市文聯委員、

上海博物館顧問、西冷印社顧問、上海市文物保管委員會委員。

謝稚柳結識張大千,最初是因為其兄謝玉岑與張氏兄弟的交情。1929年,20歲的謝稚柳就職民國政府財政部關

務署,而兄長謝玉岑執教上海南洋中學,與張善孖、張大千兄弟同住西門路(今自忠路),僅一壁之隔。謝玉岑能

書畫,以詞名世,又是當時江南大儒錢名山的長婿,和張氏兄弟以知友相交。後來謝玉岑因肺疾返回家鄉常州居

養,張大千則遷居蘇州網師園,每隔一段時間,必往探病並作畫贈之博笑。1935年,年僅36歲的謝玉岑臨終前托孤

張大千之余,又請他要照顧弟弟謝稚柳,將之列於門牆。足令謝玉岑慰於九泉的是,張大千以手足待之謝稚柳,直

至逝世,踐行了對摯友的承諾。此後交往的數年間,張大千與謝稚柳曾經數次攜游,如1934年夏月與徐悲鴻等同登

黃山鯽魚背,有「徐悲鴻金雞獨立,謝稚柳鷂子翻身,張大千穩坐釣魚台」的故事;次年兩人又與於非闇、黃君

璧、方介堪五人同游雁蕩山和紹興東湖,一行人合作《雁蕩山色圖》,方介堪刻名印「東南西北人」。

二十世紀四十年代初,張大千與謝稚柳在敦煌盤桓一年有餘,充分完成莫高窟和榆林窟等石窟的編號,詳細研

究了每個石窟的形成年代、壁畫樣式和藝術風格,並將尺寸大小和名稱都一一測量記錄下來。1943年,兩人結束了

敦煌壁畫的考證和研究,結伴回到四川。張大千回到成都昭覺寺繼續整理和完成未竟的敦煌壁畫的臨摹工作,而謝

稚柳則回到重慶,遵張大千囑託,整理和謄寫20萬字的《敦煌石室記》。此後,張大千舉辦臨摹敦煌畫作的巡展並

出版《張大千臨摹敦煌壁畫》;謝稚柳以《敦煌石室記》及《敦煌藝術敘錄》為名出版了這批資料,為敦煌藝術研

究提供了最早的系統資料,也見證了二人的深情厚誼。1949年張大千渡海後,二人從此天各一方,再未謀面。即便

如此,兩人的情誼在各自心中並從未消減。經歷過特殊時期,事隔十年,謝稚柳終於收到張大千從海外托人帶回國

內的「藝壇主盟」對筆。1978年,張大千托人帶了一幅自己新畫的山水送給謝稚柳,1979年11月,謝稚柳接到張大

千的來信,信中老病相問之余,又附寄畫作《落花游魚圖》。1983年4月,張大千在台北病逝,身在上海的謝稚柳

聞到噩耗分外悲傷,三十五年前的一別竟成永訣。1992年,83歲的謝稚柳訪問台灣,來到張大千生前居住的摩耶精

捨。1997年6月1日,謝稚柳辭世。兩人數十年的情誼遂成千古絕響。

1937年,謝稚柳、黃君璧、於非闇、 1942年,謝稚柳(左三)和張大千(右二)在敦煌 張大千贈與謝稚柳「藝壇主盟」

方介堪、張大千等在雁蕩山留影 對筆