Page 106 - 古籍善本 金石碑帖

P. 106

税 1987

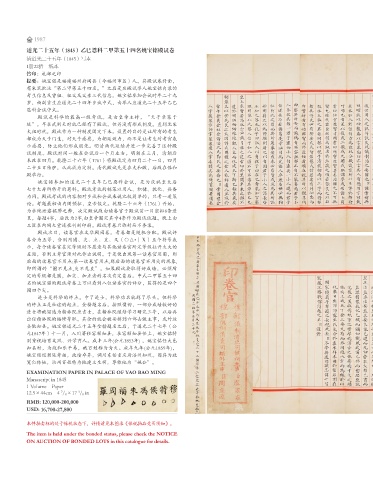

道光二十五年(1845)乙巳恩科二甲第五十四名姚宝铭殿试卷

清道光二十五年(1845)写本

1册22折 纸本

钤印:礼部之印

提要:姚宝铭是福建福州府闽县(今福州市区)人。其殿试卷封面,

有朱笔批注“第二甲第五十四名。”之后是应殿试举人姚宝铭自录的

考生信息及曾祖、祖父及父亲三代信息。姚宝铭参加会试时年二十九

岁,由副贡生应道光二十四年乡试中式,由举人应道光二十五年乙巳

恩科会试中式。

殿试是科举的最高一级考试。是由皇帝主持,“天子亲策于

廷”。早在武则天时就已经有了殿试,但并没有形成制度。直到北宋

太祖时代,殿试作为一种制度固定下来。设置的目的是让所有的考生

都成为天子门生,对天子感恩,为朝廷效力,而不是让考生对考官表

示感恩,防止他们形成朋党。明清两代延续并进一步完善了这种殿

试制度。殿试时间一般在会试后一个月左右。明朝在三月,清朝后

来改在四月。乾隆二十六年(1761)将殿试定为四月二十一日,四月

二十五日传胪,从此成为定制。清代殿试先是在太和殿,后改在保和

殿举行。

姚宝铭参加的道光二十五年乙巳恩科会试,是为庆祝皇太后

七十大寿所特开的恩科。殿试考试的制策以用人、积储、教化、兵备

为问。殿试考试的内容相对乡试和会试来说比较简单的,只考一道策

论。考题最初由内阁预拟,皇帝钦定。乾隆二十六年(1761)开始,

为杜绝泄露揣摩之弊,决定殿试改由读卷官于殿试前一日密拟8条进

呈,每题4字,后改为2字,由皇帝圈定其中4条作为殿试试题。晚上由

工匠在内阁大堂连夜刊刻印刷。殿试考卷只弥封而不誊录。

殿试次日,读卷官在文华殿阅卷。考卷都是随机分配。殿试评

卷分为五等,分别用圈、尖、点、直、叉(○△•∣Ⅹ)五个符号表

示,每个读卷官在定等级时不愿意与其他读卷官所定等级拉开太大的

差距,否则主考官须对此作出说明。于是便出现第一读卷官用圈,则

后面的读卷官不用点;第一读卷官用点,则后面的读卷官不用尖的现象,

即所谓的“圈不见点,尖不见直”。如果殿试要取得好成绩,必须所

定的等级都是圈,加尖、加点者的名次肯定靠后。中式二甲第五十四

名的姚宝铭的殿试考卷上可以看到八位读卷官的评分,获得的是四个

圈四个尖。

进士是科举的终点。中了进士,科举功名就到了尽头。但科举

的终点正是仕途的起点,金榜题名后,按照惯例,一部分成绩较好的

进士将被馆选为翰林院庶吉士,在翰林院继续学习研究三年,以后再

出任翰林院的编修等职。其余的就会被安排到六部去做主事,或外放

去做知县。姚宝铭道光二十五年金榜题名之后,于道光二十七年(公

元1847年)十一月,入川署任富顺知县,在富顺知县任上,姚宝铭特

别重视培育文风、兴学育人。咸丰三年(公元1853年) ,姚宝铭任大邑

知县时,为政和乐平易,被百姓称为青天。咸丰九年(公元1859年),

姚宝铭经朝廷考核,政绩卓异,调川东任重庆府涪州知州。因其为政

宽仁体恤,涪州百姓特为他建立生祠,尊称他为“姚公”。

EXAMINATION PAPER IN PALACE OF YAO BAO MING

Manuscript in 1845

1 Volume Paper

12.5×44cm 4 / 8×17 / 8 in

7

3

RMB: 120,000-200,000

USD: 16,700-27,800

本件拍卖标的处于保税状态下,详情请见本图录《保税拍品竞买须知》。

The item is held under the bonded status, please check the NOTICE

ON AUCTION OF BONDED LOTS in this catalogue for details.