Page 232 - 中国书画夜场

P. 232

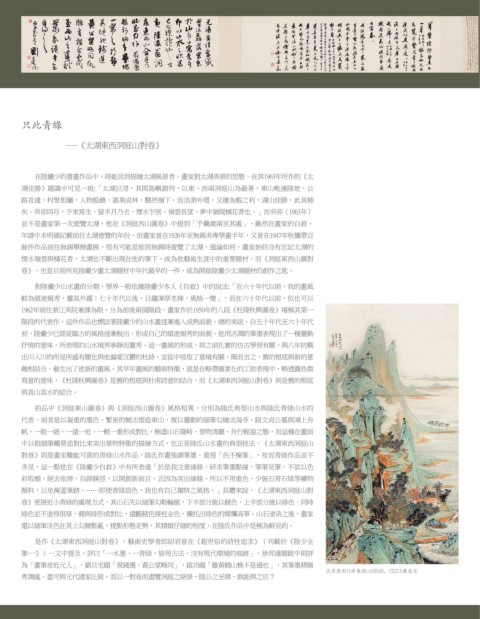

只此青綠

─《太湖東西洞庭山對卷》

在陸儼少的書畫作品中,時能見到描繪太湖風景者。畫家對太湖美景的思態,在其1963年所作的《太

湖佳勝》題識中可見一斑:「太湖巨浸,其間島嶼錯列,以東、西兩洞庭山為最著,東山毗連陸地,公

路直達,村聚相屬,人物殷饒,嘉果成林,翳然嶺下。而浩渺外環,又擅魚蝦之利,湖山佳勝,此其極

矣。癸卯四月,予來寫生,留半月乃去,煙水乍別,嶺雲長望,夢中猶聞橘花香也。」而癸卯(1963年)

並不是畫家第一次遊覽太湖,他在《洞庭西山圖卷》中提到「予曩歲兩至其處」,雖然在畫家的自敘、

年譜中未明確記載前往太湖遊覽的年份,但畫家曾在1926年至無錫美專學畫半年,又曾在1947年秋攜帶百

餘件作品前往無錫舉辦畫展,很有可能是旅居無錫時遊覽了太湖,遑論如何,畫家始終沒有忘記太湖的

煙水嶺雲與橘花香,太湖也不斷出現在他的筆下,成為他藝術生涯中的重要題材。而《洞庭東西山圖對

卷》,也是目前所見陸儼少畫太湖題材中年代最早的一件,成為開啟陸儼少太湖題材的創作之匙。

對陸儼少山水畫的分期,學界一般依據陸儼少本人《自敘》中的說法:「在六十年代以前,我的畫風

較為縝密娟秀,靈氣外露;七十年代以後,日趨渾厚老辣,風格一變」,而在六十年代以前,似也可以

1962年前往浙江美院兼課為限,分為前後兩個階段。畫家作於1950年的八段《杜陵秋興圖卷》堪稱其第一

階段的代表作,這件作品也標誌著陸儼少的山水畫逐漸進入成熟面貌。總的來說,自五十年代至六十年代

初,陸儼少已經從臨古的風格逐漸脫出,形成自己的縝密娟秀的面貌,他用活潤的筆墨表現出了一種靈動

抒情的意味,所表現的山水境界寧靜而靈秀。這一畫風的形成,與之前扎實的仿古學習有關,與八年抗戰

出川入川的所見所感有關也與他偏愛沉鬱的杜詩,並從中吸取了意境有關。簡而言之,舊的根底與新的意

趣相結合,催生出了他新的畫風。其早年畫風的藝術特徵,就是在略帶圖案化的工致表現中,略透露些微

寫意的意味,《杜陵秋興圖卷》是舊的根底與杜甫詩意的結合,而《太湖東西洞庭山對卷》則是舊的根底

與真山真水的結合。

拍品中《洞庭東山圖卷》與《洞庭西山圖卷》風格相異,分別為陸氏典型山水與陸氏青綠山水的

代表。前者是以凝重的墨色、繁密的皴法塑造東山,複以靈動的細筆勾繪法海寺、路文貞公墓與湖上舟

帆,一粗一細、一遠一近、一輕一重形成對比,極盡山石聳峙、景物清麗、舟行輕盈之態,而這種在畫面

中以粗細筆觸營造對比來突出景物特徵的描繪方式,也正是陸氏山水畫的典型技法。《太湖東西洞庭山

對卷》則是畫家難能可貴的青綠山水作品,陸氏作畫強調筆墨,重視「色不掩筆」,故而青綠作品並不

多見,這一點他在《陸儼少自敘》中有所表達「於是我注意線條,研求筆墨點線,筆筆見筆,不欲以色

彩取媚。絕去依徬,自辟蹊徑,以開創新面目。正因為突出線條,所以不用重色,少施石青石綠等礦物

顏料,以免掩蓋筆跡。……即便青綠設色,我也有自己獨特之風格。」具體來說,《太湖東西洞庭山對

卷》更接近小青綠的處理方式,其山石先以細筆勾勒輪廓,下半部分施以赭色,上半部分施以綠色,同時

綠色並不塗得很厚,赭與綠形成對比,遠觀赭色接近金色,襯托出綠色的燦爛高華。山石塗染之後,畫家

還以細筆淡色在其上勾皴點亂,提點形態走勢,其精緻仔細的程度,在陸氏作品中是極為鮮見的。

是作《太湖東西洞庭山對卷》,藝術史學者郎紹君曾在《超世俗的詩性追求》(刊載於《陸少全

集·一》)一文中提及,評曰「一水墨,一青綠,皆用古法,沒有現代環境的痕跡」。徐邦達題跋中則評

為「畫筆差近元人」,劉旦宅題「視錢選、黃公望略同」,啟功題「雖黃鶴山樵不是過也」,其筆墨精緻

北京保利15年春拍Lot0558,1322.5萬成交

秀潤處,盡可與元代諸家比肩。而以一對卷而盡覽洞庭之絕景、陸公之至精、孰能與之匹?