Page 136 - 中国书画夜场

P. 136

從「逸」的人格層次出發,傅抱石實在太喜歡潦散逸宕、無拘無束、自由自在的人生情調,

而山水的成熟和發達,又正是這種人生情調成為士夫文人精神生活的主要況味以後才有的現象,

所以他是把魏晉六朝的名士引為自己的同志而同氣相求、同聲相應的,因此我們也就能夠理解作

為一個山水畫家,為何傅抱石對六朝衣冠人物如此傾心傾力。

—王魯湘

傅抱石的歷史人物畫,如屈原、杜甫、陶淵明、李白、竹林七賢等,都是歷史上別有懷抱,具

有崇高人格的代表。他們不滿現實、蕭疏放逸以及內心深處不可名狀的哀傷與沉重,在傅抱石筆下,

似乎都心有靈犀。陶淵明這一歷史人物,似乎是歷代知識分子心目中的理想偶像,他「好讀書不求甚

解」,「造飲輒盡,期在必醉」,「閑靜少言,不慕榮利,不為五斗米折腰」。而巧合的是,「酒」

常常能激發傅抱石作畫的靈感,每每酒後筆走龍蛇,肆意揮灑,滿腔激情宣洩紙上,波瀾壯闊的佳作

層出不窮。他所用印文有「往往醉後」字樣,應是其繪畫時的真實寫照。對於酒的鐘情,使得他與筆

下飲中君子—陶淵明結緣。

傅抱石在《壬午重慶畫展自序》中曾說「我比較富於史的癖嗜……拙作題材的來源,營制歷史上

若干美的故實……蒐羅題材的方法和主要的來源有數種,一種是古人(多位書畫家)最堪吟味或甚可

紀念的故事或行為。這種,有通常習知的,如《賺蘭亭》、《赤壁舟游》、《淵明沽酒圖》、《東山

逸致》等,題材雖舊,我則出之以較新的畫面。……」

「淵明沽酒」屬於傅抱石繪畫中 「營制歷史上若干美的故實」,是傅抱石常畫常新的題材之

一。1935年,他在日本留學期間舉辦的第一次個展上曾展出《淵明沽酒圖》,此後以該題材繼續繪制

探索,從傅抱石抗戰住居金剛坡的八年期間,抗戰勝利後返回南京,一直延續到新中國成立之後。本

幅《陶淵明》未署年款,但「抱石寫於東川金剛坡山齋」,金剛坡對於傅抱石的繪畫生涯有著重要意

義,傅抱石自己曾說: 「畫山水的在四川若沒有感動,實在是辜負了以金剛坡為中心周圍數十裹我常

跑的地方,一草一木,一丘一壑,隨處都是畫人的粉本。煙籠霧鎖,蒼茫雄奇,這境界是沉緬於東南

的人所沒有、所不敢有的。」金剛坡時期的作品也一直被視為傅抱石一生創作中最重要的部分。

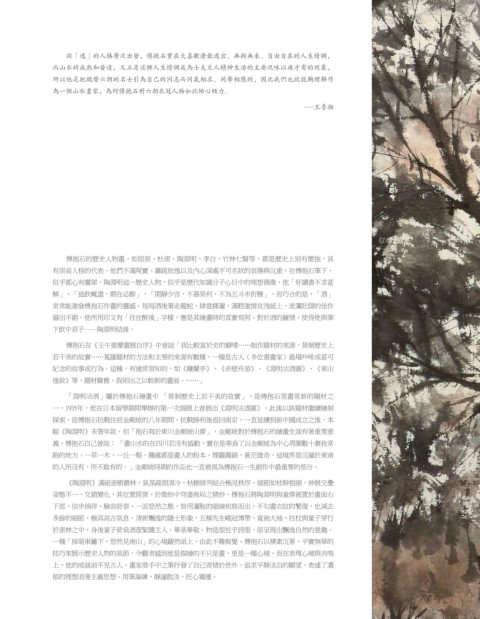

《陶淵明》滿紙密樹叢林,氣氛疏朗清冷,枯樹排列組合極見秩序,細節如枝幹粗細,伸展交疊

姿態不一,交錯變化,其位置經營,於微妙中穹盡佈局之精妙。傅抱石將陶淵明與童僕被置於畫面右

下部,信步徜徉,臉容舒泰,一派悠然之態,皆用灑脫的細線疾寫而出,不勾畫衣紋的繁復,也減去

多餘的細節,極具高古氣息。清新飄逸的隱士形象,五柳先生峨冠博帶、寬袍大袖,拄杖與童子穿行

於密林之中,身後童子背負酒壺緊隨主人,畢恭畢敬。物造型近乎誇張,卻呈現出飄逸自然的意趣。

一種「採菊東籬下,悠然見南山」的心境躍然紙上。由此不難察覺,傅抱石以樸素沉著,平實無華的

技巧來展示歷史人物的氣節,令觀者感到他是描繪的不只是畫,更是一種心境,而在表現心境與共鳴

上,他的成就前不見古人。畫家借手中之筆抒發了自己寄情於世外,追求平靜淡泊的願望,表達了濃

郁的理想浪漫主義思想。用筆凝練,靜謐散淡,匠心獨運。