Page 120 - 中国书画夜场

P. 120

Lot 2529 傅抱石 1904-1965 雪山行旅

晚來天欲雪 能飲一杯無

─傅抱石《雪山行旅》讀記 萬新華

在古代中國,人行在世,有的積極入世,敢於作為,有的避居出世,隱逸山林,追求心靈之自由。到了明代,

文人們取《觀無量壽經》中的「十六觀之門」,演繹出隱士生活中的十六個觀照:訪莊、釀桃、澆書、醒石、噴

墨、味象、漱句、杖菊、浣硯、寒沽、問月、譜泉、囊幽、孤往、縹香、品梵,即所謂「隱居十六式」。順治八年

(1651)秋夜,老蓮陳洪綬醉酒西湖邊,興筆為友人沈顥揮寫《隱居十六觀圖冊》,將千百年來隱者的雅致趣味以

圖像的形式悉數記錄了下來。

當然,隱是精神之隱,更是一種意象,精神世界獨立世外,無所羈畔,於是,隱居之心,歸隱處不擇境無樊

籬。在陳洪綬筆下,每一個隱逸的意象,對應與古時的一位高人逸士,如戰國惠施、東晉班孟與陶淵明、南宋劉辰

翁、北宋蘇軾……或借古抒情,或藉情言志,都是生活、心境之寫照。

古人慎獨,寒沽是為了靜處守心,瞭解自己。簡言之,寒沽是指於寒冷的季節沽酒,隱士雪夜沽酒,披夜色清

輝,獨飲一杯,萬籟俱靜之中衍出萬千氣象。所以,唐代詩人杜荀鶴賦詩感嘆:「踏雪歸來酒倍香」。在中國畫史

上,畫家們則更多地演化出寒林沽酒的圖景,神采不一。風雪中的山林,高士迎風而行,一手扶杖,一手持酒壺,

或有童奴相隨,荒寒之時,酒曖腑臟,好不逍遙,正如陳洪綬《自遣》雲:「不負青天睡這場,松花落盡當黃粱。

夢中有客刳腸笑,笑我腸中只酒香。」與酒為伴,獨處寒林,同心對話,陶醉一刻,便足矣。

歷來,「寒林沽酒」一直是圍繞陶淵明敷衍出各種畫面元素。陶淵明自稱「性嗜酒」,也是飲中君子,而梁蕭

統曾說:「淵明之詩,篇篇有酒。」因此,歷代畫家都藉陶淵明之像再現「寒林沽酒」之景,抒發隱逸之思,進而

成為傳統的經典畫題。

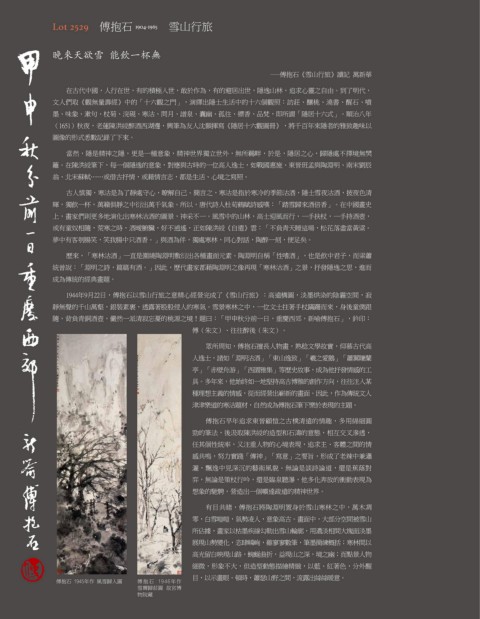

1944年9月22日,傅抱石以雪山行旅之意精心經營完成了《雪山行旅》:高遠構圖,淡墨烘染的陰霾空間,寂

靜無聲的千山萬壑,銀裝素裹,透露著股股侵人的寒氣。雪景寒林之中,一位文士拄著手杖蹣跚而來,身後童僕跟

隨,背負青銅酒壺,儼然一派清寂忘憂的桃源之境!題曰:「甲申秋分前一日,重慶西郊,新喻傅抱石」,鈐印:

傅(朱文)、往往醉後(朱文)。

眾所周知,傅抱石擅長人物畫,熟稔文學故實,仰慕古代高

人逸士,諸如「淵明沽酒」「東山逸致」「羲之愛鵝」「蕭翼賺蘭

亭」「赤壁舟游」「西園雅集」等歷史故事,成為他抒發情感的工

具。多年來,他始終如一地堅持高古博雅的創作方向,往往注入某

種理想主義的情感,從而經營出嶄新的畫面。因此,作為傳統文人

津津樂道的寒沽題材,自然成為傅抱石筆下樂於表現的主題。

傅抱石早年追求東晉顧愷之古樸清遠的情趣,多用綿細圓

勁的筆法,後汲取陳洪綬的造型和石濤的意態,相互交叉滲透,

任其個性統率,又注重人物的心境表現,追求主、客體之間的情

感共鳴,努力實踐「傳神」「寫意」之要旨,形成了老辣中兼瀟

灑,飄逸中見深沉的藝術風貌。無論是談詩論道,還是蕉蔭對

弈,無論是策杖行吟,還是臨泉聽瀑,他多化奔放的衝動表現為

想象的馳騁,營造出一個曠達疏遠的精神世界。

有目共睹,傅抱石將陶淵明置身於雪山寒林之中,萬木凋

零,白雪皚皚,氣勢凌人,意象高古。畫面中,大部分空間被雪山

所佔據,畫家以枯墨疾線勾勒出雪山輪廓,用濃淡相間大塊面淡墨

展現山勢變化,恣肆嶙峋,雖寥寥數筆,筆墨簡練概括;寒林間以

高光留白映現山路,蜿蜒曲折,益現山之深,境之幽;而點景人物

細微,形象不大,但造型動態描繪精緻,以藍、紅著色,分外醒

目,以示畫眼。頓時,蕭瑟山野之間,流露出絲絲暖意。

傅抱石 1945年作 風雪歸人圖 傅抱石 1946年作

雪霽歸莊圖 故宮博

物院藏