Page 48 - 中国书画

P. 48

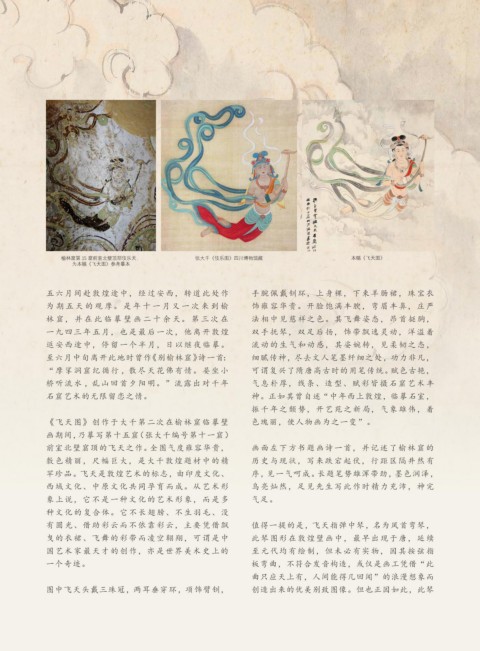

榆林窟第 15 窟前室北壁顶部伎乐天, 张大千《伎乐图》四川博物馆藏 本幅《飞天图》

为本幅《飞天图》参考摹本

五六月间赴敦煌途中,经过安西,转道此处作 手腕佩戴钏环,上身裸,下束羊肠裙,珠宝衣

为期五天的观摩。是年十一月又一次来到榆 饰雍容华贵。开脸饱满丰腴,弯眉丰鼻,庄严

林窟,并在此临摹壁画二十余天。第三次在 法相中见慈祥之色。其飞舞姿态,昂首挺胸,

一九四三年五月,也是最后一次,他离开敦煌 双手抚琴,双足后扬,饰带飘逸灵动,洋溢着

返安西途中,停留一个半月,日以继夜临摹。 流动的生气和动感,其姿婉转,见柔韧之态,

至六月中旬离开此地时曾作《别榆林窟》诗一首: 细腻传神,尽去文人笔墨纤细之处,功力非凡,

“摩挲洞窟纪循行 , 散尽天花佛有情。晏坐小 可谓复兴了隋唐高古时的用笔传统。赋色古艳,

桥听流水 , 乱山回首夕阳明。”流露出对千年 气息朴厚,线条、造型、赋彩皆摄石窟艺术丰

石窟艺术的无限留恋之情。 神。正如其曾自述“中年西上敦煌,临摹石室,

振千年之颓势,开艺苑之新局,气象雄伟,着

《飞天图》创作于大千第二次在榆林窟临摹壁 色瑰丽,使人物画为之一变”。

画期间,乃摹写第十五窟(张大千编号第十一窟)

前室北壁窟顶的飞天之作。全图气度雍容华贵, 画面左下方书题画诗一首,并记述了榆林窟的

敷色精丽,尺幅巨大,是大千敦煌题材中的精 历史与现状,写来跌宕起伏,行距区隔井然有

罕珍品。飞天是敦煌艺术的标志,由印度文化、 序,见一气呵成。长题笔势雄浑带劲,墨色润泽,

西域文化、中原文化共同孕育而成。从艺术形 乌亮灿然,足见先生写此作时精力充沛,神完

象上说,它不是一种文化的艺术形象,而是多 气足。

种文化的复合体。它不长翅膀、不生羽毛、没

有圆光、借助彩云而不依靠彩云,主要凭借飘 值得一提的是,飞天指弹中琴,名为凤首弯琴,

曳的衣裙、飞舞的彩带而凌空翱翔,可谓是中 此琴图形在敦煌壁画中,最早出现于唐,延续

国艺术家最天才的创作,亦是世界美术史上的 至元代均有绘制,但未必有实物,因其按弦指

一个奇迹。 板弯曲,不符合发音构造,或仅是画工凭借“此

曲只应天上有,人间能得几回闻”的浪漫想象而

图中飞天头戴三珠冠,两耳垂穿环,项饰臂钏, 创造出来的优美别致图像。但也正因如此,此琴