Page 188 - 中国书画夜场

P. 188

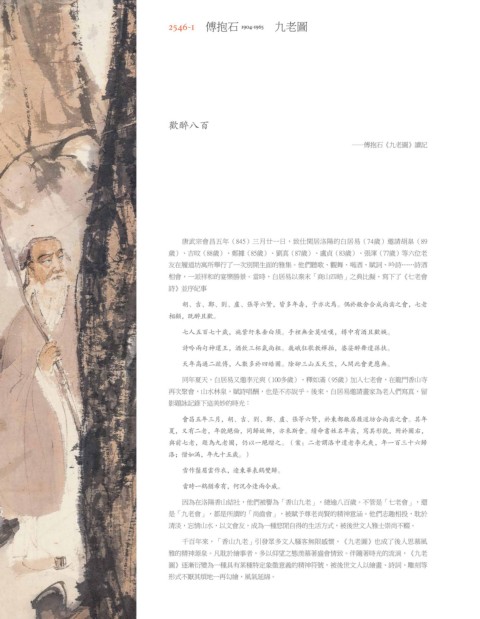

2546-1 傅抱石 1904-1965 九老圖

歡醉八百

—傅抱石《九老圖》讀記

唐武宗會昌五年(845)三月廿一日,致仕閑居洛陽的白居易(74歲)邀請胡臬(89

歲)、吉旼(88歲)、鄭據(85歲)、劉真(87歲)、盧貞(83歲)、張渾(77歲)等六位老

友在履道坊寓所舉行了一次別開生面的雅集。他們聽歌、觀舞、喝酒、賦詞、吟詩……詩酒

相會,一派祥和的宴樂勝景。當時,白居易以秦末「商山四皓」之典比擬,寫下了《七老會

詩》並序紀事

胡、吉、鄭、劉、盧、張等六賢,皆多年壽,予亦次焉。偶於敝舍合成尚齒之會,七老

相顧,既醉且歡。

七人五百七十歲,施紫紆朱垂白須。手裡無金莫嗟嘆,樽中有酒且歡娛。

詩吟兩句神還王,酒飲三杯氣尚粗。巍峨狂歌教禪拍,婆娑醉舞遣孫扶。

天年高過二疏傅,人數多於四皓圖。除卻三山五天竺,人間此會更應無。

同年夏天,白居易又邀李元爽(100多歲)、釋如滿(95歲)加入七老會,在龍門香山寺

再次聚會,山水林泉,賦詩唱酬,也是不亦說乎。後來,白居易邀請畫家為老人們寫真,留

影題詠記錄下這美妙的時光:

會昌五年三月,胡、吉、劉、鄭、盧、張等六賢,於東都敝居履道坊合尚齒之會。其年

夏,又有二老,年貌絕倫,同歸故鄉,亦來斯會。續命書姓名年齒,寫其形貌,附於圖右,

與前七老,題為九老圖,仍以一絕贈之。(案:二老謂洛中遺老李元爽,年一百三十六歸

洛;僧如滿,年九十五歲。)

雪作鬚眉雲作衣,遼東華表鶴雙歸。

當時一鶴猶希有,何況今逢兩令威。

因為在洛陽香山結社,他們被譽為「香山九老」,總逾八百歲。不管是「七老會」,還

是「九老會」,都是所謂的「尚齒會」,被賦予尊老尚賢的精神意涵。他們志趣相投,耽於

清淡,忘情山水,以文會友,成為一種悠閒自得的生活方式,被後世文人雅士崇尚不輟。

千百年來,「香山九老」引發眾多文人騷客無限感懷,《九老圖》也成了後人思慕風

雅的精神源泉。凡耽於繪事者,多以仰望之態羨慕著盛會情致。伴隨著時光的流淌,《九老

圖》逐漸衍變為一種具有某種特定象徵意義的精神符號,被後世文人以繪畫、詩詞、雕刻等

形式不厭其煩地一再勾繪,風氣延綿。