Page 81 - 览胜—现当代艺术夜场

P. 81

代常见的黑白老照片。这一系列中的众多作品都采用了“全

家福”的影像图式,令人联想到儒家的宗亲传统与血缘关

系。画中人物总是有着千篇一律的呆板表情和一成不变的僵

化姿态,显示出被抹平的个性和单调的生活方式。艺术家在

写实的语言中融合了波普艺术的理念和超现实主义风格,并

借鉴了月份牌和民间碳晶画像的典型技巧,用极其感性的、

私人化的方式捕捉到中国人平静外表下的压抑情绪与苦涩人

生,从而使“大家庭”肖像系列成为一个时代的缩影。

创作于1997年的《血缘——大家庭:同志》是这一同名系

列艺术语言成熟期的一件杰作,而这个阶段正值张晓刚的人

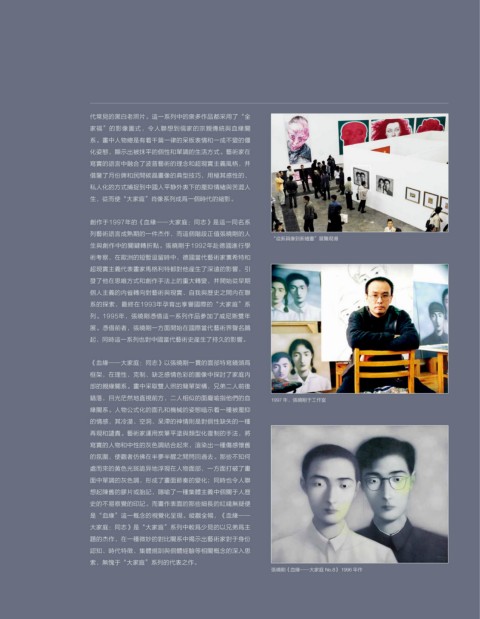

“从新具像到新绘画”展览现场

生与创作中的关键转折点。张晓刚于1992年赴德国进行学

术考察,在欧洲的短暂逗留时中,德国当代艺术家里希特和

超现实主义代表画家马格利特都对他产生了深远的影响,引

发了他在思维方式和创作手法上的重大转变,并开始从早期

个人主义的内省转向对艺术与现实、自我与历史之间内在联

系的探索,最终在1993年孕育出享誉国际的“大家庭”系

列。1995年,张晓刚凭借这一系列作品参加了威尼斯双年

展。凭借前者,张晓刚一方面开始在国际当代艺术界声名鹊

起,同时这一系列也对中国当代艺术史产生了持久的影响。

《血缘——大家庭:同志》以张晓刚一贯的面部特写镜头为

框架,在理性、克制、缺乏感情色彩的图像中探讨了家庭内

部的亲缘关系。画中采取双人照的简单架构,兄弟二人前后

错落,目光茫然地直视前方,二人相似的面庞喻指他们的血 1997 年,张晓刚于工作室

缘关系。人物公式化的面孔和机械的姿态暗示着一种被压抑

的情感,其冷漠、空洞、呆滞的神情则是对个性缺失的一种

再现和谴责。艺术家运用炭笔平涂与类型化复制的手法,将

写实的人物和中性的灰色调结合起来,渲染出一种伤感怀旧

的氛围,使观者仿佛在半梦半醒之间闪回过去。那些不知何

处而来的黄色光斑诡异地浮现在人物面部,一方面打破了画

面中单调的灰色调,形成了画面节奏的变化;同时也令人联

想起陈旧的胶片或胎记,隐喻了一种集体主义中个关于人历

史的不易察觉的印记。而画作表面的那些细长的红线无疑便

是“血缘”这一概念的视觉化呈现。纵观全幅,《血缘——

大家庭:同志》是“大家庭”系列中较为少见的以兄弟为主

题的杰作,在一种微妙的对比关系中揭示出艺术家对于身份

认知、时代特征、集体规训与个体经验等相关概念的深入思

索,无愧于“大家庭”系列的代表之作。

张晓刚《血缘——大家庭 No.8》 1996 年作