Page 286 - 中国书画夜场

P. 286

2573 徐悲鴻 1895-1953 飲水思源

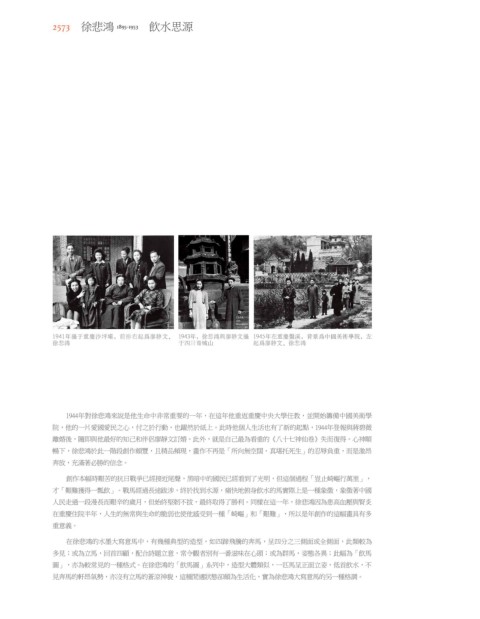

1941年摄于重庆沙坪坝,前排右起为廖静文、 1943年,徐悲鸿与廖静文摄 1945年在重庆盤溪,背景为中国美术学院,左

徐悲鸿 于四川青城山 起为廖静文、徐悲鸿

1944年對徐悲鴻來說是他生命中非常重要的一年,在這年他重返重慶中央大學任教,並開始籌備中國美術學

院,他的一片愛國愛民之心,付之於行動,也躍然於紙上。此時他個人生活也有了新的起點,1944年登報與蔣碧薇

離婚後,隨即與他最好的知己和伴侶廖靜文訂婚。此外,就是自己最為看重的《八十七神仙卷》失而復得。心神順

暢下,徐悲鴻於此一階段創作頗豐,且精品頻現,畫作不再是「所向無空闊、真堪托死生」的忍辱負重,而是激昂

奔放,充滿著必勝的信念。

創作本幅時艱苦的抗日戰爭已經接近尾聲,黑暗中的國民已經看到了光明,但這個過程「豈止崎嶇行萬里」,

才「艱難獲得一瓢飲」。戰馬經過長途跋涉,終於找到水源,痛快地俯身飲水的馬實際上是一種象徵,象徵著中國

人民走過一段漫長而艱辛的歲月,但始終堅韌不拔,最終取得了勝利。同樣在這一年,徐悲鴻因為患高血壓與腎炎

在重慶住院半年,人生的無常與生命的脆弱也使他感受到一種「崎嶇」和「艱難」,所以是年創作的這幅畫具有多

重意義。

在徐悲鴻的水墨大寫意馬中,有幾種典型的造型,如四蹄飛騰的奔馬,呈四分之三側面或全側面,此類較為

多見;或為立馬,回首四顧,配合詩題立意,常令觀者別有一番滋味在心頭;或為群馬,姿態各異;此幅為「飲馬

圖」,亦為較常見的一種格式。在徐悲鴻的「飲馬圖」系列中,造型大體類似,一匹馬呈正面立姿,低首飲水,不

見奔馬的軒昂氣勢,亦沒有立馬的蒼涼神貌,這種閒適狀態卻頗為生活化,實為徐悲鴻大寫意馬的另一種格調。