Page 272 - 中国书画夜场

P. 272

2567 張大千 1899-1983 富春江嚴陵瀨圖

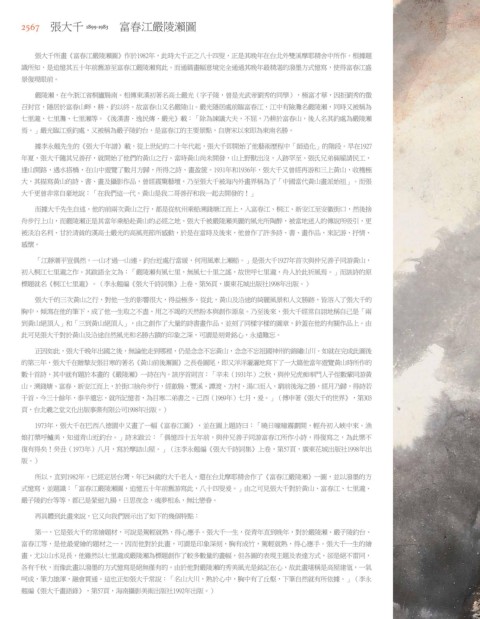

張大千所畫《富春江嚴陵瀨圖》作於1982年,此時大千正之八十四叟,正是其晚年在台北外雙溪摩耶精舍中所作。根據題

識所知,是追憶其五十年前舊游至富春江嚴陵瀨寫此。而通篇畫幅意境完全通過其晚年最精湛的潑墨方式憶寫,使得富春江盛

景復現眼前。

嚴陵瀨,在今浙江省桐廬縣南。相傳東漢初著名高士嚴光(字子陵,曾是光武帝劉秀的同學),極富才華,因拒劉秀的徵

召封官,隱居於富春山畔,耕、釣以終。故富春山又名嚴陵山。嚴光隱居處前臨富春江,江中有險灘名嚴陵瀨,同時又被稱為

七里瀧、七里灘、七里瀨等。《後漢書.逸民傳.嚴光》載:「除為諫議大夫,不屈,乃耕於富春山,後人名其釣處為嚴陵瀨

焉。」嚴光臨江垂釣處,又被稱為嚴子陵釣台,是富春江的主要景點,自唐宋以來即為東南名勝。

據李永翹先生的《張大千年譜》載,從上世紀的二十年代起,張大千即開始了他藝術歷程中「師造化」的階段。早在1927

年夏,張大千隨其兄善孖,就開始了他們的黃山之行。當時黃山尚未開發,山上野獸出沒,人跡罕至。張氏兄弟倆雇請民工,

逢山開路,遇水搭橋,在山中遊覽了數月方歸,所得之詩、畫盈篋。1931年和1936年,張大千又曾經再游和三上黃山,收穫極

大,其描寫黃山的詩、書、畫及攝影作品,曾經震驚藝壇,乃至張大千被海內外畫界稱為了「中國當代黃山畫派始祖」。而張

大千更曾非常自豪地說:「在我們這一代,黃山是我二哥善孖和我一起去開發的!」

而據大千先生自述,他的前兩次黃山之行,都是從杭州乘船溯錢塘江而上,入富春江、桐江、新安江至安徽街口,然後捨

舟步行上山,而嚴陵瀨正是其當年乘船赴黃山的必經之地。張大千被嚴陵瀨美麗的風光所陶醉,被當地迷人的傳說所吸引,更

被淡泊名利、甘於清貧的漢高士嚴光的高風亮節所感動,於是在當時及後來,他曾作了許多詩、書、畫作品,來記游、抒情、

感懷。

「江靜潮平豈偶然,一山才過一山連。釣台近處行當緩,何用風牽上瀨船。」是張大千1927年首次與仲兄善子同游黃山,

初入桐江七里瀧之作。其跋語全文為:「嚴陵瀨有風七里,無風七十里之謠,故世呼七里瀧,舟人於此祈風焉。」而該詩的原

標題就名《桐江七里瀧》。(李永翹編《張大千詩詞集》上卷,第56頁,廣東花城出版社1998年出版。)

張大千的三次黃山之行,對他一生的影響很大,得益極多。從此,黃山及沿途的綺麗風景和人文勝跡,皆溶入了張大千的

胸中,傾瀉在他的筆下,成了他一生取之不盡、用之不竭的天然粉本與創作源泉。乃至後來,張大千經常自詡地稱自己是「兩

到黃山絕頂人」和「三到黃山絕頂人」,由之創作了大量的詩書畫作品,並刻了同樣字樣的圖章,鈐蓋在他的有關作品上。由

此可見張大千對於黃山及沿途自然風光和名勝古蹟的印象之深,可謂是刻骨銘心,永遠難忘。

正因如此,張大千晚年出國之後,無論他走到哪裡,仍是念念不忘黃山,念念不忘祖國神州的錦繡山川。如就在完成此圖後

的第三年,張大千在贈摯友張目寒的著名《黃山前後澥圖》之長卷圖尾,即又洋洋灑灑地寫下了一大篇他當年遊覽黃山時所作的

數十首詩,其中就有題於本畫的《嚴陵瀨》一詩在內。該序首則言:「辛未(1931年)之秋,與仲兄虎痴率門人子侄數輩同游黃

山,溯錢塘、富春、新安江而上,於街口捨舟步行,經歙縣、豐溪、譚渡、方村、湯口而入,窮前後海之勝,經月乃歸,得詩若

干首。今三十餘年,泰半遺忘,就所記憶者,為目寒二弟書之。己酉(1969年)七月,爰。」(傅申著《張大千的世界》,第303

頁,台北羲之堂文化出版事業有限公司1998年出版。)

1973年,張大千在巴西八德園中又畫了一幅《富春江圖》,並在圖上題詩曰:「曉日曈曈霧劃開,輕舟初入峽中來。漁

娘打槳呼鱸美,知道青山近釣台。」詩末跋云:「偶憶四十五年前,與仲兄善子同游富春江所作小詩,得復寫之,為此樂不

復有得矣!癸丑(1973年)八月,寫於摩詰山屋。」(注李永翹編《張大千詩詞集》上卷,第57頁,廣東花城出版社1998年出

版。)

所以,直到1982年,已經定居台灣、年已84歲的大千老人,還在台北摩耶精舍作了《富春江嚴陵瀨》一圖,並以潑墨的方

式憶寫,並題識:「富春江嚴陵瀨圖,追憶五十年前舊游寫此,八十四叟爰。」由之可見張大千對於黃山、富春江、七里瀧、

嚴子陵釣台等等,都已是縈迴九腸,日思夜念,魂夢相系,無比戀眷。

再具體到此畫來說,它又向我們展示出了如下的幾個特點:

第一,它是張大千的常繪題材,可說是駕輕就熟,得心應手。張大千一生,從青年直到晚年,對於嚴陵瀨、嚴子陵釣台、

富春江等,是他最愛繪的題材之一,因而他對於此畫,可謂是印象深刻,胸有成竹,駕輕就熟,得心應手。張大千一生的繪

畫,尤以山水見長,他雖然以七里瀧或嚴陵瀨為標題創作了較多數量的畫幅,但各圖的表現主題及表達方式,卻是絕不雷同,

各有千秋,而像此畫以潑墨的方式憶寫是絕無僅有的。由於他對嚴陵瀨的秀美風光是銘記在心,故此畫堪稱是高屋建瓴,一氣

呵成,筆力雄渾,融會貫通。這也正如張大千常說:「名山大川,熟於心中,胸中有了丘壑,下筆自然就有所依據。」(李永

翹編《張大千畫語錄》,第57頁,海南攝影美術出版社1992年出版。)