Page 33 - 当代艺术夜场(一)

P. 33

生活中抽离,离群索居的一种方式,就像宋代的中国文

人,渴望抛开尘嚣隐遁到深山中安静地作画。《沂蒙山

NO.8》是艺术家记忆童年、青春的纯朴和情欲的迷茫吗?

是意识到它们在身边流逝或被毁,却仍旧真实地存在远方

吗?这幅似有画家身影在其中的风景,如同一场精神还乡

式的成熟追忆。在这个弥足珍贵的瞬间,余友涵从城市的

纷乱中脱身,回到了更为可靠、不甚变化的土地和情感

──那里像是家园。

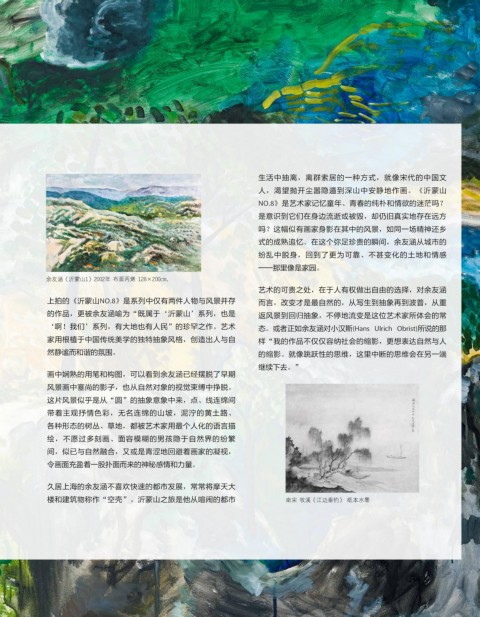

余友涵《沂蒙山1》2002年 布面丙烯 128×200cm.

艺术的可贵之处,在于人有权做出自由的选择,对余友涵

上拍的《沂蒙山NO.8》是系列中仅有两件人物与风景并存 而言,改变才是最自然的,从写生到抽象再到波普,从重

的作品,更被余友涵喻为“既属于‘沂蒙山’系列,也是 返风景到回归抽象,不停地流变是这位艺术家所体会的常

‘啊!我们’系列,有大地也有人民”的珍罕之作。艺术 态。或者正如余友涵对小汉斯(Hans Ulrich Obrist)所说的那

家用根植于中国传统美学的独特抽象风格,创造出人与自 样“我的作品不仅仅容纳社会的缩影,更想表达自然与人

然静谧而和谐的氛围。 的缩影。就像跳跃性的思维,这里中断的思维会在另一端

继续下去。”

画中娴熟的用笔和构图,可以看到余友涵已经摆脱了早期

风景画中塞尚的影子,也从自然对象的视觉束缚中挣脱。

这片风景似乎是从“圆”的抽象意象中来,点、线连绵间

带着主观抒情色彩,无名连绵的山坡,泥泞的黄土路、

各种形态的树丛、草地,都被艺术家用最个人化的语言描

绘,不愿过多刻画、面容模糊的男孩隐于自然界的纷繁

间,似已与自然融合,又或是青涩地回避着画家的凝视,

令画面充盈着一股扑面而来的神秘感情和力量。

久居上海的余友涵不喜欢快速的都市发展,常常将摩天大

楼和建筑物称作“空壳”。沂蒙山之旅是他从喧闹的都市 南宋 牧溪《江边垂钓》 纸本水墨