Page 70 - 中国书画夜场

P. 70

2520

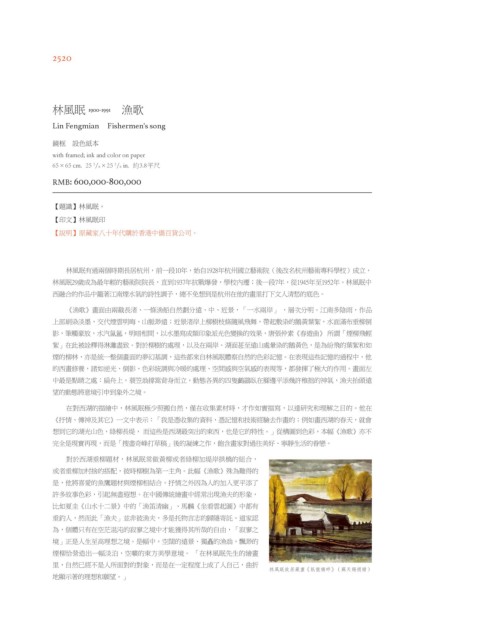

林風眠 1900-1991 漁歌

Lin Fengmian Fishermen's song

鏡框 設色紙本

with framed; ink and color on paper

× cm. / × / in. 约 . 平尺

RMB: 600,000-800,000

【題識】林風眠。

【印文】林風眠印

【說明】原藏家八十年代購於香港中僑百貨公司。

林風眠有過兩個時期長居杭州,前一段10年,始自1928年杭州國立藝術院(後改名杭州藝術專科學校)成立,

林風眠29歲成為最年輕的藝術院院長,直到1937年抗戰爆發,學校內遷;後一段7年,從1945年至1952年。林風眠中

西融合的作品中籠著江南煙水氣的詩性調子,總不免想到是杭州在他的畫里打下文人清愁的底色。

《漁歌》畫面由兩截長渚、一條漁船自然劃分遠、中、近景,「一水兩岸」 ,層次分明。江南多陰雨,作品

上部刷染淡墨,交代煙雲明晦、山脈渺遠;近景渚岸上柳樹枝條隨風飛舞,帶起敷染的鵝黃葉絮,水面滿布垂柳倒

影,筆觸豪放,水汽氤氳,明暗相間,以水墨寫成類印象派光色變換的效果,唐張仲素《春遊曲》 所謂「煙柳飛輕

絮」在此被詮釋得淋灕盡致。對於柳樹的處理,以及在兩岸、湖面甚至遠山處暈染的鵝黃色,是為紛飛的葉絮和如

煙的柳林,亦是統一整個畫面的夢幻基調,這些都來自林風眠體察自然的色彩記憶。在表現這些記憶的過程中,他

的西畫修養,諸如逆光、倒影、色彩統調與冷暖的處理、空間感與空氣感的表現等,都發揮了極大的作用。畫面左

中最是點睛之處:扁舟上,蓑笠翁撐篙背身而立,動態各異的四隻鸕鷀臥在腳邊平添幾許稚拙的神氣,漁夫抬頭遠

望的動態將意境引申到象外之境。

在對西湖的描繪中,林風眠極少照搬自然,僅在收集素材時,才作如實描寫,以達研究和理解之目的。他在

《抒情、傳神及其它》一文中表示:「我是憑收集的資料,憑記憶和技術經驗去作畫的;例如畫西湖的春天,就會

想到它的湖光山色,綠柳長堤, 而這些是西湖最突出的東西,也是它的特性。」從構圖到色彩,本幅《漁歌》亦不

完全是現實再現,而是「搜盡奇峰打草稿」後的凝練之作,飽含畫家對過往美好、寧靜生活的眷戀。

對於西湖垂柳題材,林風眠常做黃柳或者綠柳加堤岸拱橋的組合,

或者垂柳加村捨的搭配,彼時柳樹為第一主角。此幅《漁歌》殊為難得的

是,他將喜愛的魚鷹題材與煙柳相結合。抒情之外因為人的加入更平添了

許多故事色彩,引起無盡遐想。在中國傳統繪畫中經常出現漁夫的形象,

比如夏圭《山水十二景》中的「漁笛清幽」、馬麟《坐看雲起圖》中都有

垂釣人,然而此「漁夫」並非彼漁夫,多是托物言志的歸隱寄託。道家認

為,個體只有在空茫混沌的寂寥之境中才能獲得其所哉的自由,「寂寥之

境」正是人生至高理想之境。是幅中,空闊的遠景、獨矗的漁翁,飄渺的

煙柳恰營造出一幅淡泊,空曠的東方美學意境。 「在林風眠先生的繪畫

里,自然已經不是人所面對的對象,而是在一定程度上成了人自己,曲折

林風眠故居藏畫《臥龍橋畔》(蘇天賜捐贈)

地顯示著的理想和願望。」