Page 30 - 小残卷斋藏善本碑帖

P. 30

2220

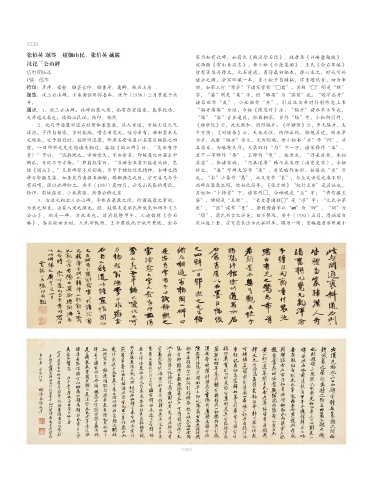

张伯英 题签 棱伽山民、张伯英 藏跋 家乃知有此碑。如翁氏《两汉金石记》、赵晋斋《竹崦盦题跋》、

汉祀三公山碑 沈西雝《常山贞石志》、黄小松《小蓬莱阁》、王氏《金石萃编》

清中期拓本 皆有著录并释文。元石漫漶,苟得最初拓本,静心求之,时或可补

1轴 纸本 诸公之阙。余家旧藏一本,系小松手自精拓,珎重题记者。细为审

钤印:彦冲、梁壑、顾芸台印、顾曾寿、虞卿、铁石山房 谛,如第三行“希罕”下诸家皆作“□奠”,实则“□”明是“雒”

题签:汉三公山碑。小来禽馆所得善本,庚午(1930)三月重装于北 字,“奠”明是“莫”字,假“雒莫”为“落寞”也。“蝗旱鬲并”

平。 诸家讹作“我”,小松独作“并”,引后汉安帝时仆射陈忠上书

题识:1、祀三公山碑。此碑由篆入隶,尚有西京遗意,裴岑纪功、 “隔并屡臻”为证,今按《陈忠传》注,“隔并”谓水旱不节也,

大开通之类也。棱伽山民记。钤印:偶然 “隔”“鬲”古互通叚,经典相承,多作“隔”字。小松所引外,

2、此与开通褒斜道石刻皆体兼篆隶,汉人奇迹,旧拓尤觉元气 《顺帝纪》云,政失厥和,阴阳隔并;《郎顗传》云,岁无隔并,太

浑沦。予得自匋斋,重付装池,嗜古者见之,惊为希有,若新墨本无 平可待;《刘瑜传》云,天地之性,阴阳正纪,隔絶其道,则水旱

足观矣。忆予弱冠时,馆徐州道署。所居石仓书屋以石墨巨幅张之四 为并,此觧“隔并”字义,尤为明确。惟小松书“并”作“ ”,非

壁。一日邓熙之先生偕诸友相过,客指《国山碑》曰:“是安有字 其原文,为略有失耳。又第四行“乃”下一字,诸家释作“来”,

者?”予曰:“试静观之,审谛愈久,字亦愈多,即极漫处亦若云中 道下一字释作“要”,王释作“叟”,按原文,“乃来道要,本祖

鳞爪,变化不可方物。”熙翁抚掌曰:“非癖金石者不能道此语,岂 其原”,依诸家说,“乃来道要”殊不成文理(道叟更非),今细

惟《国山》。”凡巨碑皆不应割截,字字于错综处见精神,全碑之精 辨之,“来”字碑文写作“ ”,首笔略作曲形,始悟此“求”字

神亦轩豁呈露,如亲见作者据石洒翰,踌蹰满志之时。宗可道兄与予 也。“求”小篆作“ ”,此又变作“ ”,与上文由是之来不同,

有同嗜,因以此碑归之。庚午(1930)夏四月,云龙山民张伯英记。 此碑在篆隶之间,故如此写耳。《张迁颂》“纪行求本”是其证也。

钤印:彭城张老、小来禽馆、居李公桥之东 其他如“卜择吉”下,诸家作□,今谛视是“土”字;“将作掾王

3、右汉元初祀三公山碑,字体在篆隶之间。所谓减篆之萦折, 笧”,谛视是“王称”,“长史鲁国颜□”是“浮”字;“元氏令茅

为隶之劲直,由篆入隶之渐也。欧、赵俱未见洪氏所载光和四年《三 厓”,“匡”误作“厓”。若叚借诸字以“ ”为“四”,“领”为

公山》,别是一碑,非此石也。前清乾隆甲午,三通馆辑《金石 “䫈”,翁氏书言之详矣。兹不赘及。庚午(1930)五月,厚病后自

略》,各省征访古刻,元氏宰陇西,王令君获此于城外埜坡,金石 滨江返卜奎,宗可道长出示此拓旧本,眼为一明,虽略逊吾家所藏小

局部图