Page 300 - 中国书画夜场

P. 300

胸次灑脫,物我兩忘,用自己的感覺方式(不是以前的「以真情求真巧」的過程,而是「隱真巧顯

真情」的過程,形式是情感的形式,手段是情感的手段),把蘊藏在心靈深處的生命情感,盡情地釋放出

來。想怎樣畫就怎樣畫,到了像海霞老這樣無為境界的藝術家,控制形式的表現是法而無法而合法度,是

從有規律到無規律,而又有規律,是有目的到無目的合目的性,是行止自如,氣至情鐘的過程。怎樣畫都

是合情合理的,是「大象無形」而又結構精到,變化精微而又統貫整體,是精神自由,大智若愚的結構,

純粹美的體現,韻味無窮,是理想的大匠風範。正像船子和尚詩中所描繪的「千尺絲綸才下垂,一波才動

萬波隨,夜靜水寒魚不食,滿船空載月明歸。」靈秀、清新、典雅、亮麗——這種審美情操正是當代人對

環境、對審美的渴念,標誌著何海霞的藝術巳進人爐火純青的顛峰期。

—周韶華

何海霞:新廟堂山水的代表性畫家

文/王魯湘

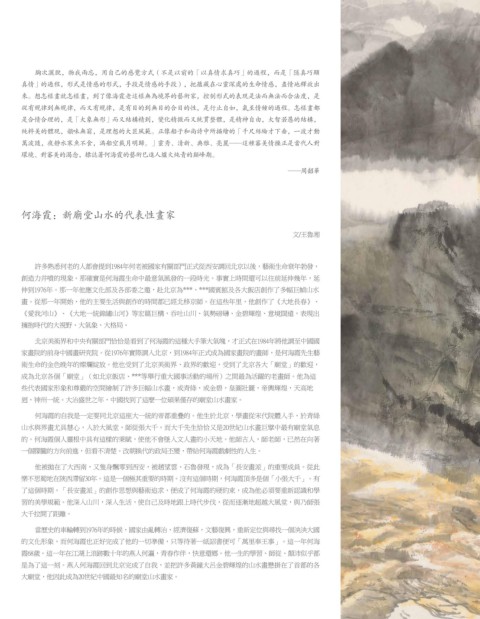

許多熟悉何老的人都會提到1984年何老被國家有關部門正式從西安調回北京以後,藝術生命衰年勃發,

創造力井噴的現象。那確實是何海霞生命中最意氣風發的一段時光。事實上時間還可以往前延伸幾年,延

伸到1976年。那一年他應文化部及各部委之邀,赴北京為***、***國賓館及各大飯店創作了多幅巨幀山水

畫。從那一年開始,他的主要生活與創作的時間都已經北移京師。在這些年里,他創作了《大地長春》、

《愛我河山》、《大地一統錦繡山河》等宏篇巨構,吞吐山川、氣勢磅礡、金碧輝煌、意境闊遠,表現出

擁抱時代的大視野、大氣象、大格局。

北京美術界和中央有關部門恰恰是看到了何海霞的這種大手筆大氣魄,才正式在1984年將他調至中國國

家畫院的前身中國畫研究院。從1976年實際調入北京,到1984年正式成為國家畫院的畫師,是何海霞先生藝

術生命的金色晚年的燦爛綻放。他也受到了北京美術界、政界的歡迎,受到了北京各大「廟堂」的歡迎,

成為北京各個「廟堂」(如北京飯店、***等舉行重大國事活動的場所)之間最為活躍的老畫師。他為這

些代表國家形象和尊嚴的空間繪制了許多巨幅山水畫,或青綠,或金碧,皇圖壯麗,帝輿輝煌,天高地

迥,神州一統。大治盛世之年,中國找到了這麼一位碩果僅存的廟堂山水畫家。

何海霞的自我是一定要同北京這座大一統的帝都重疊的。他生於北京,學畫從宋代院體入手,於青綠

山水與界畫尤具慧心,入於大風堂,師從張大千,而大千先生恰恰又是20世紀山水畫巨擘中最有廟堂氣息

的。何海霞個人靈根中具有這樣的秉賦,使他不會墜入文人畫的小天地。他師古人,師老師,已然在向著

一個朦朧的方向前進,但看不清楚。改朝換代的政局丕變,帶給何海霞戲劇性的人生。

他被拋在了大西南,又隻身飄零到西安,被趙望雲、石魯發現,成為「長安畫派」的重要成員。從此

樂不思蜀地在陝西滯留30年。這是一個極其重要的時期。沒有這個時期,何海霞頂多是個「小張大千」。有

了這個時期,「長安畫派」的創作思想與藝術追求,便成了何海霞的硬約束,成為他必須要重新認識和學

習的美學規範。他深入山川,深入生活,使自己及時地跟上時代步伐,從而逐漸地超越大風堂,與乃師張

大千拉開了距離。

當歷史的車輪轉到1976年的時候,國家由亂轉治,經濟復蘇,文藝復興,重新定位與尋找一個泱泱大國

的文化形象,而何海霞也正好完成了他的一切準備,只等待著一紙詔書便可「萬里奉王事」。這一年何海

霞68歲。這一年在江湖上浪跡數十年的燕人何瀛,青春作伴,快意還鄉。他一生的學習、師從、顛沛似乎都

是為了這一刻。燕人何海霞回到北京完成了自我,並把許多黃鐘大呂金碧輝煌的山水畫懸掛在了首都的各

大廟堂,他因此成為20世紀中國最知名的廟堂山水畫家。