Page 318 - 大观—中国书画珍品之夜·近现代

P. 318

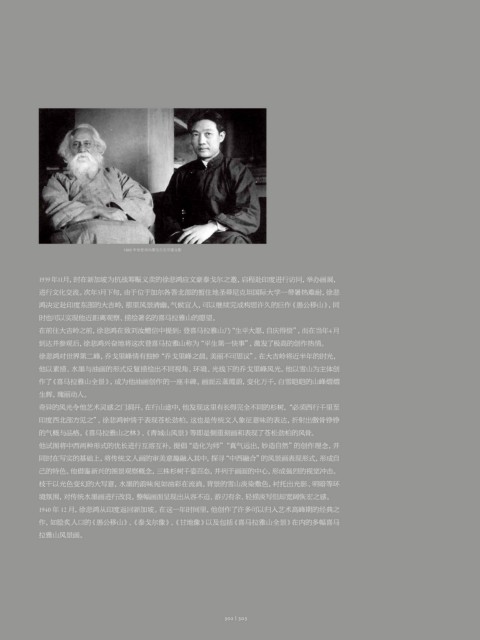

1940 年徐悲鸿与泰戈尔在印度合影

1939 年11月,时在新加坡为抗战筹赈义卖的徐悲鸿应文豪泰戈尔之邀,启程赴印度进行访问,举办画展,

进行文化交流。次年3月下旬,由于位于加尔各答北部的暂住地圣蒂尼克坦国际大学一带暑热难耐,徐悲

鸿决定赴印度东部的大吉岭,那里风景清幽,气候宜人,可以继续完成构思许久的巨作《愚公移山》,同

时也可以实现他近距离观察、描绘著名的喜马拉雅山的愿望。

在前往大吉岭之前,徐悲鸿在致刘汝醴信中提到:登喜马拉雅山乃“生平大愿,自庆得偿”,而在当年4 月

到达并参观后,徐悲鸿兴奋地将这次登喜马拉雅山称为“平生第一快事”,激发了极高的创作热情。

徐悲鸿对世界第二峰,乔戈里峰情有独钟“乔戈里峰之晨,美丽不可思议”。在大吉岭将近半年的时光,

他以素描、水墨与油画的形式反复描绘出不同视角、环境、光线下的乔戈里峰风光。他以雪山为主体创

作了《喜马拉雅山全景》,成为他油画创作的一座丰碑。画面云蒸霞蔚,变化万千,白雪皑皑的山峰熠熠

生辉,瑰丽动人。

奇异的风光令他艺术灵感之门洞开。在行山途中,他发现这里有长得完全不同的杉树,“必须西行千里至

印度西北部方见之”。徐悲鸿钟情于表现苍松劲柏,这也是传统文人象征意味的表达,折射出傲骨铮铮

的气概与品格。《喜马拉雅山之林》、《青城山风景》等即是侧重刻画和表现了苍松劲柏的风骨。

他试图将中西两种形式的优长进行互溶互补。提倡“造化为师”“真气远出,妙造自然”的创作理念,并

同时在写实的基础上,将传统文人画的审美意趣融入其中,探寻“中西融合”的风景画表现形式,形成自

己的特色。他借鉴新兴的图景观察概念,三株杉树千姿百态,并列于画面的中心,形成强烈的视觉冲击。

枝干以光色变幻的大写意,水墨的韵味宛如油彩在流淌。背景的雪山淡染敷色,衬托出光影、明暗等环

境氛围,对传统水墨画进行改良。整幅画面呈现出从容不迫、游刃有余、轻描淡写但却宽阔恢宏之感。

1940 年 12 月,徐悲鸿从印度返回新加坡。在这一年时间里,他创作了许多可以归入艺术高峰期的经典之

作,如脍炙人口的《愚公移山》、《泰戈尔像》、《甘地像》以及包括《喜马拉雅山全景》在内的多幅喜马

拉雅山风景画。

302 | 303