Page 116 - 大观—中国书画珍品之夜·近现代

P. 116

白石家珍

编号:705-708

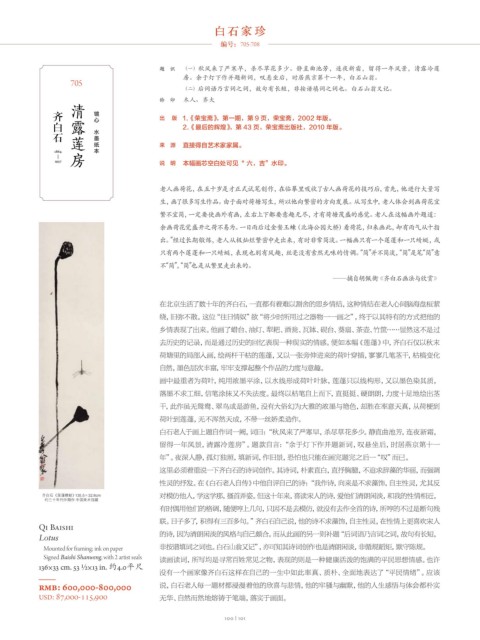

题 识 (一)秋风来了严寒早,杀尽草花多少。静直曲池芳,连夜新霜,留得一年风景,清露冷莲

房。余于灯下作并题新词,叹悬坐后,时居燕京第十一年,白石山翁。

705

(二)后词语乃言词之词,故句有长短,非按谱填词之词也。白石山翁又记。

露 莲 房 清 钤 印 木人、齐大

齐 白 石 心 镜

出 版 1.《荣宝斋》,第一期,第 9 页,荣宝斋,2002 年版。

纸 本 墨 2.《最后的辉煌》,第 43 页,荣宝斋出版社,2010 年版。

水

来 源 直接得自艺术家家属。

1864

|

1957 说 明 本幅画芯空白处可见“ 六,吉”水印。

老人画荷花,在五十岁是才正式试笔创作,在临摹里吸收了古人画荷花的技巧后,首先,他进行大量写

生,画了很多写生作品。由于面对荷塘写生,所以他向繁密的方向发展。从写生中,老人体会到画荷花宜

繁不宜简,一定要使画外有画,左右上下都要意趣无尽,才有荷塘茂盛的感觉。老人在这幅画外题道:

余画荷花觉盛开之荷不易为。一日雨后过金鳌玉蝀(北海公园大桥)看荷花,归来画此,却有雨气从十指

出。”经过长期锻炼,老人从极灿烂繁密中走出来,有时非常简淡。一幅画只有一个莲蓬和一只蜻蜓,或

只有两个莲蓬和一只蜻蜓,表现也别有风趣,丝毫没有索然无味的情调。“简”并不简淡,“简”是笔“简”意

不“简”,“简”也是从繁里走出来的。

—摘自胡佩衡《齐白石画法与欣赏》

在北京生活了数十年的齐白石,一直都有着难以割舍的思乡情结,这种情结在老人心间脑海盘桓萦

绕,旧弥不散。这位“往日情奴”欲“将少时所用过之器物一一画之”,终于以其特有的方式把他的

乡情表现了出来。他画了蜡台、油灯、犁耙、酒瓮、瓦钵、砚台、葵扇、茶壶、竹筐……显然这不是过

去历史的记录,而是通过历史的回忆表现一种现实的情感。便如本幅《莲蓬》中,齐白石仅以秋末

荷塘里的局部入画,绘两杆干枯的莲蓬,又以一张旁伸进来的荷叶穿插,寥寥几笔茎干,枯槁变化

自然,墨色层次丰富,牢牢支撑起整个作品的力度与意趣。

画中最重者为荷叶,纯用浓墨平涂,以水线形成荷叶叶脉,莲蓬只以线构形,又以墨色染其质,

落墨不求工细,信笔涂抹又不失法度。最终以枯笔自上而下,直挺挺、硬朗朗,力度十足地绘出茎

干,此作虽无鸳鸯、翠鸟或是游鱼,没有大俗幻为大雅的浓墨与艳色,却胜在率意天真,从荷梗到

荷叶到莲蓬,无不浑然天成,不带一丝娇柔造作。

白石老人于画上题自作词一阙,词曰:“秋风来了严寒早,杀尽草花多少。静直曲池芳,连夜新霜,

留得一年风景,清露冷莲房”。题款自言:“余于灯下作并题新词,叹悬坐后,时居燕京第十一

年”。夜深人静,孤灯独照,填新词,作旧景,恐怕也只能在画完题完之后一“叹”而已。

这里必须着重说一下齐白石的诗词创作。其诗词,朴素直白,直抒胸臆,不追求辞藻的华丽,而强调

性灵的抒发。在《白石老人自传》中他自评自己的诗:“我作诗,向来是不求藻饰,自主性灵,尤其反

齐白石《莲蓬蜻蜓》 135.5×32.8cm 对模仿他人,学这学那,搔首弄姿。但这十年来,喜读宋人的诗,爱他们清朗闲淡,和我的性情相近,

约三十年代中期作 中国美术馆藏

有时偶用他们的格调,随便哼上几句,只因不是去模仿,就没有去作全首的诗,所哼的不过是断句残

联。日子多了,积得有三百多句。”齐白石自己说,他的诗不求藻饰,自主性灵,在性情上更喜欢宋人

Qi Baishi

Lotus 的诗,因为清朗闲淡的风格与自己颇合。而从此画的另一则补题“后词语乃言词之词,故句有长短,

Mounted for framing; ink on paper 非按谱填词之词也。白石山翁又记”,亦可知其诗词创作也是清朗闲谈,非循规蹈矩,默守陈规。

Signed Baishi Shanweng, with 2 artist seals 读画读词,所写均是寻常百姓常见之物,表现的则是一种健康活泼的饱满的平民思想情感。也许

× cm. × in. ჿ . Ԅ

没有一个画家像齐白石这样在自己的一生中如此率真、质朴、全面地表达了“平民情绪”。应该

RMB: 600,000-800,000 说,白石老人每一题材都浸漫着他的欣喜与悲情,他的牢骚与幽默,他的人生感悟与体会都朴实

USD: 87,000-115,900 无华、自然而然地熔铸于笔端,落实于画面。

100 | 101