Page 89 - 大观——中国书画珍品之夜-古代

P. 89

[308]

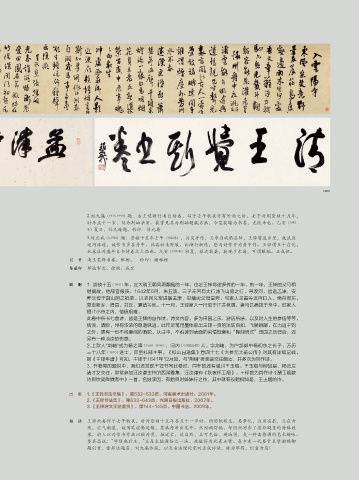

2.刘九庵(1915-1999)题:右王觉斯行书自诗卷,写于壬午秋夜竹窗听雨之时。壬午为明崇祯十五年,

时年五十一岁,写为荆岫亲翁。曩曾见其为荆岫题藏名画,今复获睹为书卷,尤欣幸也。乙亥(1995

年)夏日,刘九庵题。钤印:刘九庵

3.刘正成(b.1946)题:崇祯十五年壬午(1642年),兵灾并作,又李自成陷洛阳,王铎曾返乡里,故流连

运河旅途,故作书多在舟中。此卷初未舒展,而渐行渐佳,恐与诗作并为舟中作。王铎谓五十自化,

此卷应为盛年自书诗卷之上品也。戊寅(1998年)初夏,旅次扶桑,获观于东海,可谓眼福。正成识。

引 首 清王觉斯书卷。稚柳。 钤印:谢稚柳

鉴藏印 邦达审定、徐彬、咸宜

说 明 1. 崇祯十五 (1642)年,是大明王朝风雨飘摇的一年,也是王铎命途多舛的一年。前一年,王铎的父母相

继病故,他辞官服丧。1642年5月,朱五溪、三子无回有太行鸿飞山房之行,寻渡河,暂返孟津,安

葬父母于鄏山阴之祖茔。以农民义军进据孟津,忍痛离父母墓旁。与家人亲眷等近百口人,乘舟而东,

复走新乡、滑县、封丘、夏镇等地。十一月,王铎家人一行至于江苏桃源,妻马氏病故于舟中。时家人

栖止小舟之内,倍极艰难。

此卷中所书七首诗,皆是王铎的自作诗。诗文内容,多为田园之乐、游历所感,以及对人生的参悟等等,

恬淡、洒脱,带有浓浓的隐逸味道。此作运笔用墨体现出王铎一贯的流转自如、飞腾跳踯。在力道千钧

之外,更有一份不经意间的洒脱。从诗中,不难读到表面的闲情惬意和“陶渊明式”田园之乐背后,还

另有一种淡淡的伤感。

2.上款人"荆岫"或为杨之璋 (1589-1646),河内 (今河南沁阳)人。字荆岫,为户部郞中杨初东之长子。万历

三十八年 (1610)进士,官至礼部主事。《拟山园选集》卷四十七《大参元夫杨公传》对其有详细记载。

据《王铎年谱》可知,王铎于1641年12月起,与"荆岫"老亲翁交往颇密,并多次为其作诗。

3. 在卷尾的题识中,我们还发现王铎书写此卷时,同在的还有淄川王玉烟。王玉烟与柳如是、杨云友

诸才女交往,常常参加汪汝谦主持的西湖雅集,汪汝谦有《秋夜怀玉烟》。王铎曾为其作诗《酬玉烟数

诗同饮吴隆媺斋中》一首。名妓李因,有赠同时姊妹行之作,其中就有投赠柳如是、王玉烟的诗。

出 版 1.《王铎书法全集》,第532-533页,河南美术出版社,2001年。

2.《王铎书法集》,第633-643页,光明日报出版社,2007年。

3.《王铎诗文手迹鉴赏》,第144-145页,中国书店,2009年。

按 语 王铎此卷作于壬午秋夜,时为崇祯十五年其五十一岁时。所用纸极生,易晕化,且用宿墨,又在雨

夜,空气潮湿,故用笔涩勒迟缓,墨痕每渗出笔外。然因祸得福,却因此写出了质朴凝重的特殊效

果。前人以为作书作画以拙为贵,拙近古,近自然,且可免俗,避油滑,是一种高格调的艺术趣味。

董其昌说:“字须熟后生,”正是求拙避俗之一法。故值得为此卷点赞。卷中有一代鉴赏巨擘谢稚柳

题引首,徐邦达题名,刘九庵作跋,以及书法理论家刘正成评读,殊为难得,识者勿忽!