Page 39 - 玲珑

P. 39

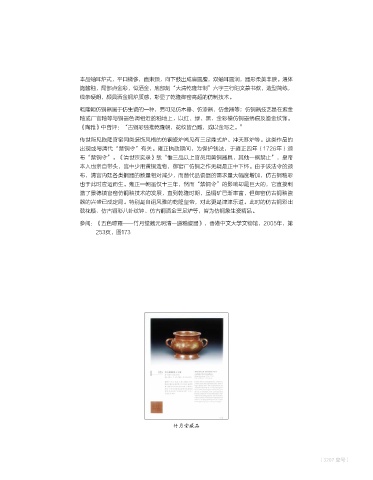

本品蚰耳炉式,平口微侈,直束颈,向下鼓出成扁圆腹,双蚰耳圆润,器形柔美丰腴。通体

施酱釉,局部点金彩,似洒金,底部刻“大清乾隆年制”六字三行阳文篆书款,造型简练,

线条硬朗,颇具洒金铜炉质感,彰显了乾隆御窑高超的仿制技术。

乾隆朝仿铜器属于仿生瓷的一种,另可见仿木器、仿漆器、仿金器等;仿铜器技艺是在紫金

釉或厂官釉等与铜器色调相近的釉地上,以红、绿、黑、金彩模仿铜器绣痕及鎏金纹饰。

《陶雅》中曾评:“古铜彩独推乾隆朝,花纹皆凸雕,或以金写之。”

传世所见乾隆官窑同类装饰风格的仿铜瓷炉尚见有三足鼎式炉、冲天耳炉等。这类作品的

出现或与清代“禁铜令”有关。雍正执政期间,为保护钱法,于雍正四年(1726年)颁

布“禁铜令”。《清世宗实录》载“惟三品以上官员用黄铜器具,其他一概禁止”,皇帝

本人也亲自带头,宫中少用黄铜造物,御窑厂仿铜之作无疑是正中下怀。由于该法令的颁

布,清宫内廷各类铜器的数量相对减少,而替代品瓷器的需求量大幅度增加,仿古铜釉彩

也于此时应运而生。雍正一朝虽仅十三年,然而“禁铜令”的影响却是巨大的,它直接刺

激了景德镇官窑仿铜釉技术的发展,直到乾隆时期,虽铜矿已渐丰富,但御窑仿古铜釉瓷

器的兴盛已成定局。特别是自诩风雅的乾隆皇帝,对此更是津津乐道。此时的仿古铜彩出

戟花觚、仿古铜彩八卦纹钟、仿古铜洒金三足炉等,皆为仿铜象生瓷精品。

参阅: 《五色琼霞—竹月堂藏元明清一道釉瓷器》,香港中文大学文物馆,2005年,第

253页,图173

竹月堂藏品

[3207 空号]